每個人拜訪森林都有不同的理由,又或許不需要理由,那你呢?

「林業」無論在民間或是公務機關裡,至今已是一項歷史悠久的業務,是什麼原因讓現在辦理林業相關業務的公務人員,相對較難走到林業現場,總是和「真實的林業」隔了一層紗呢?這與林業斷鏈30年的影響有關,斷鏈下的林木產業,在生產循環的每個環節、每個相關的上下游行業,現存尚在運作的跟早期繁盛時期相比少之又少,所以能看到「真實的」現場作業的機會很少。若不能親身了解林業作業現場,相信辦起相關業務定如隔靴搔癢,少了適切處理的手感。

▋讓政策運轉手補足林業現場認知的GAP

臺灣在荷蘭、明鄭、清領時期都可以看到林業的痕跡,直至日治與國民政府來臺時期,因政策目標及國際情勢需求達到顛峰,發達且興盛,是大家熟悉的臺灣大伐木年代。林木產業同時也帶動經濟與社會面的共同發展,無論是否從事林業工作,社會大眾對林業都有一定的認識。直至1980年代保育浪潮,促使政府推行全面禁伐天然林的政策,同時間也受到國際市場價格競爭,政策規範與社會氛圍,讓林木產業鏈沒落蕭條約30年。

時間回到近幾年,在面對氣候變遷挑戰、全球關注森林永續經營的現代,林木產業也在政府部門政策驅動下,期望藉由國產木材的振興,可以逐步復甦。林業政策落實與執行的第一線公部門人員有如政策推動運轉手,因為林業斷鏈30年的影響,如何讓政策推動運轉手了解現場作業,在輔導林木產業能更精準、更符合現場需求,走入林業現場有其必要及重要性,可以更快速更深入的瞭解各項認知落差。

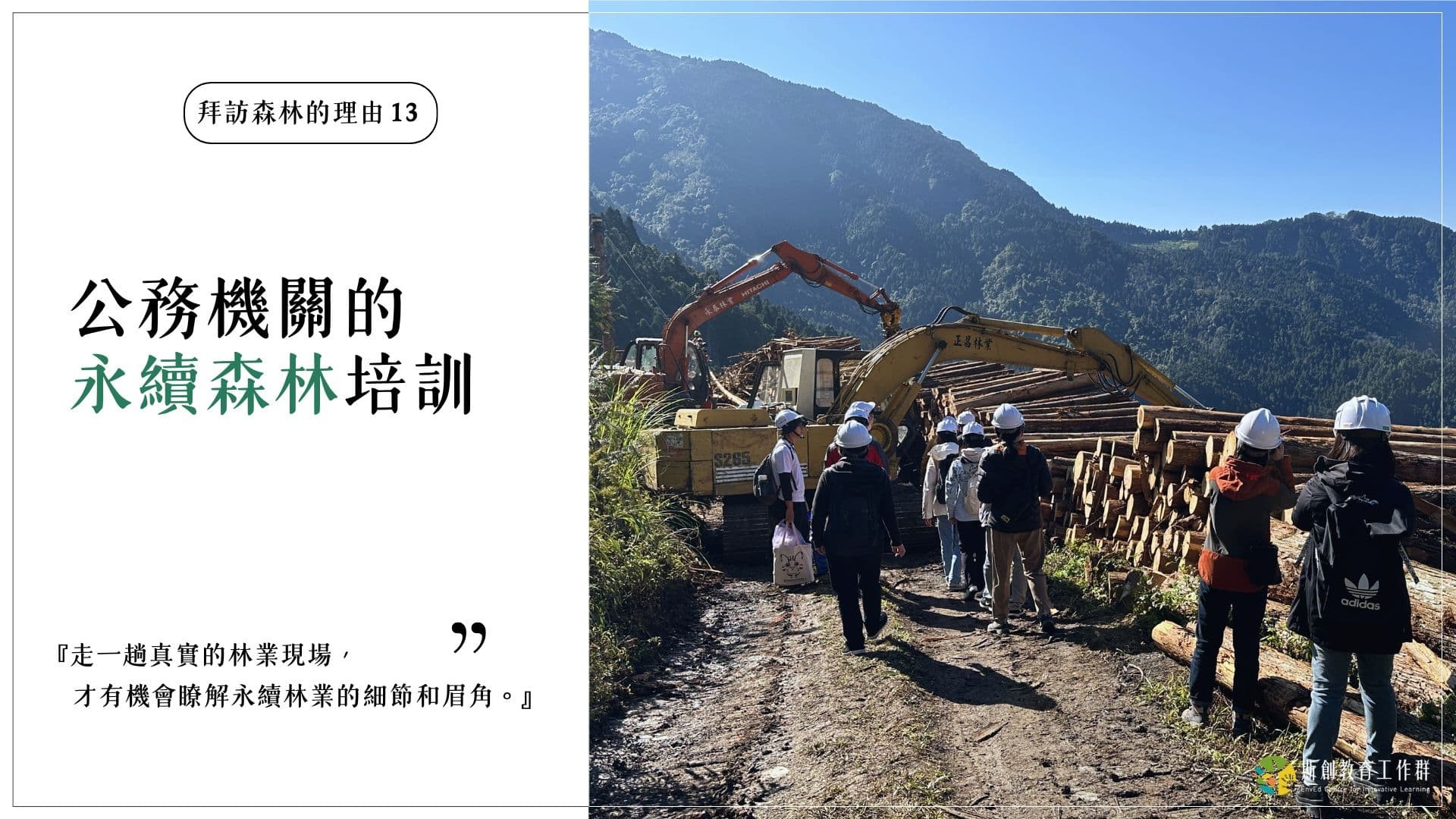

協力公部門夥伴的台灣水資源與農業研究院,委託斯創辦理林業體驗活動,帶著推動與宣導「林業永續多元輔導方案」的公部門夥伴,進入林場瞭解永續林業生產循環。

▋走入真實的林業現場,提升林業業務執行力

林業政策的推動除了林業及自然保育署之外,各縣市政府、原民等相關單位,皆承辦且主導推動林業生產循環各項環節的相關業務,承辦人員無論是否為森林相關背景,在崗位上亦是兢兢業業,完成各項任務。過程中少不了與林場主、業務單位、民眾的溝通協議,除了業務前輩們的經驗傳承與文書資訊外,若能實際走入林業工作現場,瞭解業務辦理內容在現場執行「真實」的模樣,定能對林業生產循環的每一個步驟更加清楚,有了實際經驗的基底,才能用熟悉的林業語彙與不同對象進行業務溝通,提升在各項工作的執行力。有了現代林業的進一步理解,才能更感同身受的投入,林業業務執行力相信可以Up!UP!Up!